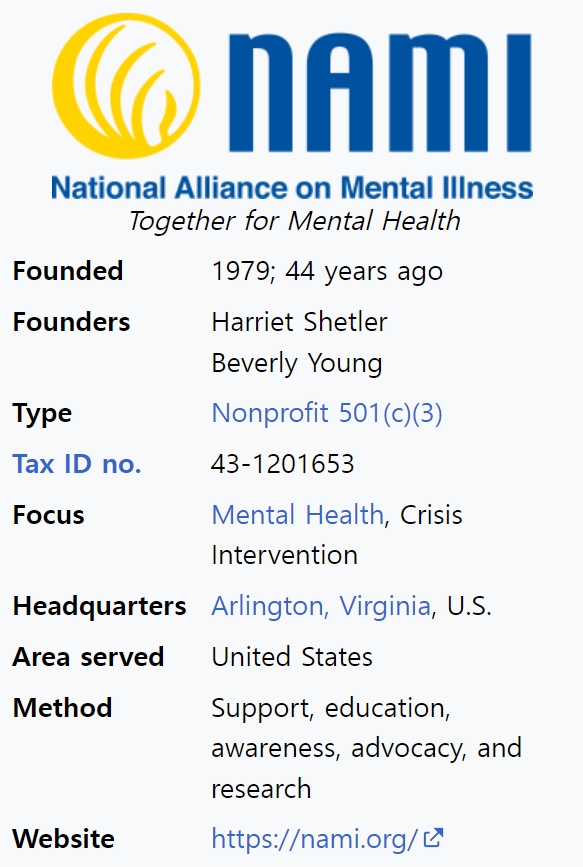

정신질환 당사자와 그 가족이 주도하여 결성한 NAMI(National Alliance on Mental Illness, 미국의 전국정신질환연맹) 로고. ©김영희

정신질환 당사자와 그 가족이 주도하여 결성한 NAMI(National Alliance on Mental Illness, 미국의 전국정신질환연맹) 로고. ©김영희장애운동의 역사를 살펴보면 어느 국가든 초기에는 장애인 당사자보다는 그들의 가족이나 제 3자(사회복지계, 법조계 등 관련 전문활동가)가 주로 활동했으며, 정신적 장애(발달장애, 정신장애)보다는 신체적 장애에서 먼저 시작되었다.

그 후 언젠가부터 ‘당사자주의’가 강조되기 시작해서 지금은 그것이 장애운동의 주류가 되었고, 가족이나 관련 전문활동가는 장애운동의 전면에 나서기보다는 뒤에서 당사자 운동을 지지(support)하는 정도의 역할을 하고 있다.

장애운동에서 당사자주의는 장애인이 당사자로서 자신의 장애 상황을 인식하고 자신들의 인권, 사회적 참여, 자기결정권 등을 스스로 적극적으로 주장하고 이루어가는 것을 의미한다.

이것은 또한 장애인들이 자신들의 삶의 주체적인 주도권을 가지고 있으며, 장애를 가진 사람들이 자신들의 욕구와 목표를 스스로 설정하고 이를 달성하는 데 필요한 자원과 지원을 요구할 권리를 갖는 것을 의미하기도 한다.

이러한 당사자주의를 강화하기 위해서는 전문가 등 비장애인 활동가보다는 장애인이 가장 앞장서서 자신들의 목소리를 높이고, 참여하고, 행동하며, 변화를 끌어내는 것이 중요하다고 강조되곤 한다.

그러나 장애운동에서 다른 유형의 장애와 달리 정신적 장애에서는 이러한 당사자 운동이 없거나 상대적으로 미약하다. 이는 우리나라뿐 아니라 전 세계적으로 공통적 현상이다. 그 이유는 무엇일까?

첫째, 발달장애와 정신장애는 그 장애의 특성상 대개 인지적, 언어적, 사회적 능력에 부족함이 있으므로, 이러한 쟁점에 대한 인식과 이해 자체가 어려울 수 있다.

둘째, 발달장애와 정신장애는 종종 사회적 편견과 차별에 직면하기 때문에, 이들이 직접적으로 전면에 나서는 것이 어려울 수 있다.

따라서 어느 나라를 막론하고 발달장애와 정신장애에 대한 운동은 당사자보다는 대개 그들의 가족, 관련 전문활동가 등에서 활발하게 진행되곤 한다. 그중에서도 가족이 가장 먼저 활동을 시작한다.

이들은 당사자를 대신해서 발달장애와 정신장애에 대한 정보를 공유하고, 정신적 장애인에 대한 적절한 지원과 서비스 제공을 요구하며, 이들의 권리와 이익을 보호하는 것에 중점을 두곤 한다.

신체적 장애와 정신적 장애에 있어서 당사자주의가 동일 적용 가능한가?

물론 정신적 장애를 가진 사람들도 당사자 운동에서 자신들의 권리와 욕구를 주장할 수도 있다. 실제로 이제 우리나라에서도 아직 미약하지만, 자폐 당사자나 조현병 당사자 등이 장애운동을 벌이고 있긴 하다.

그러나 그런 당사자 운동을 하는 사람들이 과연 현행법상 정신적 장애인 당사자가 정말 맞을까?

이전의 칼럼에서 설명했듯이 (발달장애가 아닌) 정신장애는 고정적 장애가 아니라 상당부분 가변적 특성이 있음을 주지해야 한다.

예를 들어 어떤 사람에게 조현병이 발병해서 정신장애인 등록이 가능할 정도의 정신적 어려움이 있는 상태였다가도 적절한 치료를 받고 유지하면 적잖은 확률로 더 이상 정신장애인 등록이나 유지가 힘들 정도로 정신적 상태가 호전되곤 하기 때문이다. 물론 그 반대 방향도 가능하다. 또한 계속 악화와 호전을 반복하는 경우도 많다.

즉, 어떤 사람이 정신장애 상태에서는 정신적 기능 저하로 인해 당사자 운동하기가 쉽지 않고, 반면 치료에 의해 정신적 기능이 상당 부분 회복되면 그는 더 이상 정신장애인 당사자라고 하기 힘들고 자연스럽게 정신장애 당사자 운동할 명분도 동기도 약해지게 된다.

따라서 정신장애 당사자 운동을 하는 사람들은 현행법상 ‘정신장애인(또는 정신질환자)’이라기 보다는 ‘정신장애(또는 정신질환)를 경험했던 사람’에 가깝다고 할 수 있다.

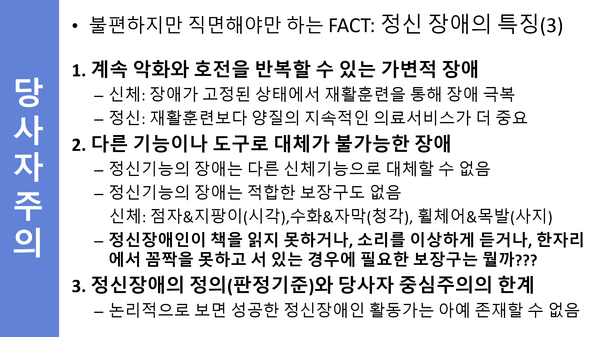

정신장애의 정의(판정 기준)와 당사자주의의 한계

당사자주의와 정신장애의 특징 by 이영렬 포항지진트라우마센터장(정신과 전문의). ©김영희

당사자주의와 정신장애의 특징 by 이영렬 포항지진트라우마센터장(정신과 전문의). ©김영희위 그림처럼 “논리적으로 보면 ‘성공한’ 정신장애 당사자 활동가는 사실상 존재할 수 없다”라는 결론이 나오게 되는 것이다.

물론 그렇다고 해서 장애인 당사자에 의한 권익옹호 활동에서 정신장애만 배제하자는 말은 아니다. 다만 장애운동에 있어서 신체장애와 달리 정신장애에 있어서 당사자주의는 한계가 있을 수밖에 없다는 것이다.

NAMI(미국의 전국정신질환연맹) 소개. ©김영희

NAMI(미국의 전국정신질환연맹) 소개. ©김영희그럼 어떻게 해야 할까?

한계를 보완하기 위한 동맹 구축

한계가 있다고 해서 이를 보완할 방법이 없는 것은 아니다.

바로 정신장애인뿐만 아니라 정신장애를 경험한 사람과 그 가족들이 상호 공감과 이해를 통해 동맹을 결성하여 정신장애 운동을 주도하는 것이다.

이미 다른 정신건강복지 선진국에서는 이러한 동맹이 원활히 이루어지고 있다.

힘이 약한 집단들일수록 서로 협력할 수 있는 다른 관련 집단과의 연대는 더욱 절실한 것이다.

“함께 힘을 모읍시다. 그래야만 바꿀 수 있습니다!”

-장애인 곁을 든든하게 지켜주는 대안언론 에이블뉴스(ablenews.co.kr)-

-에이블뉴스 기사 제보 및 보도자료 발송 ablenews@ablenews.co.kr-