【에이블뉴스 이복남 객원기자】 세종(世宗, 1397~1450)은 1397년 태종 이방원과 원경왕후 민씨의 셋째 아들로 태어났으며 이름은 도(淘)이고 자는 원정(元正)이다. 1413년 충녕대군으로 진봉 되었다가 1418년 22세 나이로 조선 제4대 임금으로 보위에 올랐다.

1413년에 충녕대군(忠寧大君)이 되었고, 1418년 6월 17일 22세 나이로 세자에 책봉되고 두 달 후인 8월 10일 왕위에 올랐다. 왕위에 오른 세종은 신(新)·구(舊) 세력의 균형을 토대로 제도문물을 정비했다. 세종은 강인한 인내심과 끈기로 정사를 돌보았고, 매사에 결단력과 추진력이 있어 새로운 시도도 두려워하지 않았다.

그러나 세종은 육식을 좋아하는 편식에다 고된 정사와 운동부족 과로 스트레스 등 건강을 해치는 생활습관으로 각종 질병을 앓았다는 기록이 많다. 현재 남아 있는 세종의 어진은 1973년 김기창 화백이 그린 상상화이며 실제로는 비만이었을 것이라 추정되고 있다.

김기창 화백의 세종 어진. ⓒ나무위키

김기창 화백의 세종 어진. ⓒ나무위키세종은 나이가 들면서 건강이 몹시 악화되었고 재위 후반기 들어 각종 질병에 자주 시달려 병석에 누워 정무를 볼 수 없게 되었고 이러한 질병으로 재위 24년(1442)부터 세자 향(후에 문종)에게 국정을 대리 청정케 했다.

국정에서 물러난 세종은 이 시기부터 좋은 온천에 들러 요양을 하고 유명 사찰을 찾아 먼저 떠난 자식들의 명복을 비는 불사를 일으켰는데 훈민정음 창제가 이 시기에 이뤄졌다고 한다.

훈민정음(訓民正音)은 세종 1443년(세종 25년)에 만들어서 1446년(세종 28년)에 반포했다.

특히 집현전의 활성화를 통해 많은 학자를 양성하고 이들에게 연구 시간을 아낌없이 지원했다. 이를 바탕으로 세종은 법률·정치·역사·지리·천문·의학·기술·어학·문학·농업 등 다양한 분야를 면밀히 정리하고 분석해 『자치통감훈의』, 『삼강행실』, 『고려사』, 『팔도지리지』, 『칠정산내외편』, 『향약집성방』, 『총통등록』, 『동국정운』, 『용비어천가』, 『농사직설』 등을 편찬했다.

세종은 천성이 어질고 부지런하였으며 학문을 좋아하고 취미와 재능이 여러 방면에 능통하였다. 정사를 펼침에 있어서도 백성을 사랑하고, 백성의 어려움에 관심을 가져 백성을 근본으로 한 왕도 정치를 베풀었다고 한다.

관현맹인전통예술단. ⓒ에이블뉴스 DB

관현맹인전통예술단. ⓒ에이블뉴스 DB이런 성품 탓인지 1430년(세종12)에 궁중악사인 ‘관현맹인(管絃盲人)’을 결성하고 시각장애인을 위한 명통사(明通寺)에 여러 차례 쌀과 콩 등의 재물을 하사하고 점복(占卜)을 잘하는 사람에게 상을 내리는 등 시각장애인에게 많은 선정을 베풀었다.

세종 18년에는 판수 지화에게 겸교내시작록을 내리기도 하였다.

『우의정 노한 이하의 관원도 모두 황희의 의논과 같았으나, 계급은 3품으로 한정하는 것이 옳다고 하였다. (임금이) 노한 등의 의논에 따라, 지화(池和)를 중훈 검교 첨지내시부사(中訓檢校僉知內侍府事)로 삼아 사옹원 사직의 일을 보게 하고, 이신(李信)을 조산 대부 검교 동첨지내시부사(朝散大夫檢校同僉知內侍府事)로 삼아 사옹원 부사직(司饔院副司直)의 일을 보게 하고, 곧 사모(紗帽)와 띠를 내려 주었다.』 (세종실록 75권, 세종 18년 10월 5일 정묘 2번째기사)

“세종실록 원문”

『右議政盧閈以下, 皆如喜議, 而階級則限以三品可也。 從閈等議, 以池和爲中訓、檢校僉知內侍府事、行司饔司直, 李信朝散、檢同僉內侍府事、行司饔副司直, 仍賜紗帽與帶。』

이 무렵 세종의 삼정승으로는 영의정 황희(黃喜), 좌의정 맹사성(孟思誠), 우의정 노한(盧閈)이었다.

세종이 시각장애인 지화에게 겸교 벼슬을 내리자 이를 시샘하는 사람들이 파면을 상소하였으니 그 사유가 아직도 우리 사회에 남아있는 장애인에 대한 보편적 인식과 유사하다. 즉 장애인하고 자리를 나란히 같이 한다는 것이 수치라는 것이다. 그러나 다행히도 세종은 그 상소를 받아들이지 않았다.

아침마당. ⓒKBS

아침마당. ⓒKBS그런데 세종은 지화에게 종3품을 작록할 때 이미 눈병이 나 있었다. 시각장애의 원인은 유전 질병 사고 등 여러 가지 요인이 있다. 세종의 안질이 당뇨라는 사람도 있지만 아무튼 세종은 질병으로 눈이 나빠졌다. 그래서 세종실록에는 온천에 관한 내용이 자주 등장한다. 세종은 안질을 고치려고 약도 쓰고 온천행도 여러 차례 했다. 안약을 바치거나 온천을 신고하는 사람에게는 상을 내리기도 하였다. 그러다 보니 상에 욕심이 생겨 온천을 허위로 보고하는 사람도 있었다고 한다.

세종의 업적으로 훈민정음 창제와 측우기 발명, 관현맹인과 명통사 등의 장애인복지, 그리고 당뇨 등 여러 가지 질환으로 온천행이 많았다는 것 등은 많이 알려진 내용이다. 세종은 한글창제 등 뛰어난 업적을 남겼음에도 당뇨성 눈병 등 여러 가지 질환으로 시달리다가 1450년 53세의 나이로 세상을 떠났다.

그런데 지난 2월 6일 KBS 아침마당 9836회 - [꽃피는 인생수업]에 세 사람의 의사가 나왔다. ‘이상곤 한의사의 조선의 왕을 괴롭힌 질환’을 이야기했고 ‘신동진 한의사의 장수한 위인들의 음식 이야기’ 그리고 ‘이지환 전문의의 성군 세종을 괴롭힌 척추 질환’에 대해서 이야기했다.

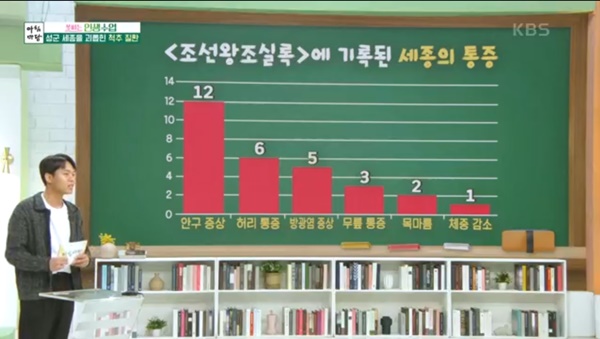

조선왕조실록에 기록된 세종의 통증. ⓒKBS

조선왕조실록에 기록된 세종의 통증. ⓒKBS세종은 조선시대 최고의 성군이었고 정치뿐 아니라 음악 농학 점술까지 각 학문에 통달하셨고 장영실을 등용해서 천문학과 공학까지 발전시켰다. 거기다 한글 창제도 했고 손대는 분야마다 통달할 만큼 천재였는데 단 하나 오점이 있었으니.

세종의 할아버지는 조선을 건립한 태조 이성계이고 아버지는 태종 이방원으로 대대로 무예로 단련된 집안이었다. 세종도 전국 각지에서 열리는 강무(講武)(왕이 직접 참가하는 군사훈련을 겸한 사냥행사)에는 참여했다고 한다. 아들 문종이나 세조도 격구 등 스포츠를 좋아했으나 세종은 스포츠를 좋아하지 않았다.

이지환 선생은 세종이 스포츠를 좋아하지 않은 게 아니라 스포츠를 할 수 없었을 것이라고 했다. 조선왕조실록에 기록된 세종의 통증이 50회 정도 나오는데 그중에서 안구 증상이 12회, 허리 통증이 6회, 방광염 증상이 5회, 무릎 통증이 3회, 목마름이 2회, 체중 감소가 1회라고 했다. 이 정도면 안과 정형외과 내과 비뇨기과 등 종합병원이라고 할 수 있다.

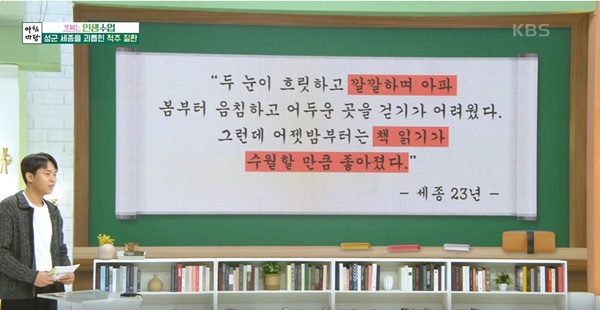

세종의 안구 증상. ⓒKBS

세종의 안구 증상. ⓒKBS“내가 두 눈이 흐릿하고 깔깔하며 아파, 봄부터 음침하고 어두운 곳을 걷기가 어려웠다. 그런데 어젯밤부터는 책 읽기가 수월할 만큼 좋아졌다.”

이지한 선생은 세종실록 23년 4월 4일의 기록을 들고 나왔다. 당뇨병으로 인한 눈 질환에는 당뇨병성 망막병증과 당뇨병성 백내장이 있는데 두 가지에는 공통점이 있다고 했다. 하나는 점점 더 나빠진다는 것이고 그리고 통증이 없다는 것이다.

그런데 세종의 눈병은 좋아졌다 나빠졌다를 반복했고, 깔깔하고 아프다고 했다. 그래서 세종의 눈병은 당뇨병 합병증으로 보기는 어렵다는 것이다. 그렇다면 세종의 눈병은 뭘까.

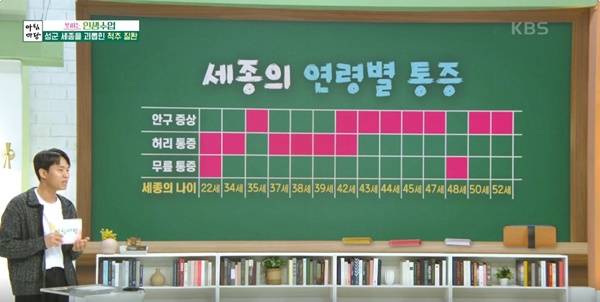

세종의 연령별 통증. ⓒKBS

세종의 연령별 통증. ⓒKBS이지환 선생은 눈병이야기를 하다가 갑자기 다른 데로 넘어갔다. 세종의 연령별 통증을 보면 20대에 무릎 통증이 나타나고 30대에 허리 통증이 그리고 40대에 안구 증상이 나타났다. 무릎 통증은 대부분의 사람들이 50대 이후에나 나타나는데 세종은 특별히 다치지도 않았는데 무릎 통증이 20대에 나타나고 허리 통증이 30대에 나타났다고 했다.

세종은 자신의 증상에 대해서, 중국에서 사신이 왔는데 예를 행할 수 없을 만큼 허리가 빳빳해서 굽힐 수가 없었다고 했다. 이지환 선생은 세종의 증상을 보면 20대에 무릎 통증 30대에 허리 통증 40대에 안구 증상 등이 나타났는데 이 세 가지 증상을 이어주는 질병이 강직척추염이라는 것이다.

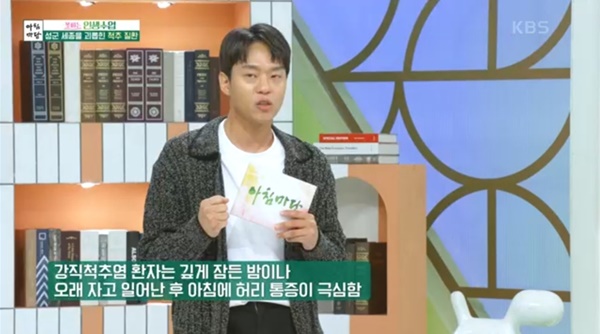

강직척추염 증상. ⓒKBS

강직척추염 증상. ⓒKBS강직척추염이란 관절이 굳는다는 것인데 척추염증으로 관절이 굳는 병이다. 강직척추염은 류마티스 질환의 일종으로 자가면역질환인데 정확한 원인은 잘 모르지만 유전적인 요인이나 외상 세균 감염 등 환경적 요인으로 발병하는 것 같다고 했다.

세종의 증상은 초반에는 무릎이 아프고 그다음에는 허리가 아프고 나중에는 눈이 까끌까끌한 증상이 나타났다면 그건 강직척수염의 증상이라고 한다.

그래서 20대에 무릎 통증이나 허리 통증이 나타나게 되고 40대 이후에는 눈병이 나타나기도 하는데 이때 나타나는 눈병이 포도막염이라고 했다.

포도막염 증상. ⓒKBS

포도막염 증상. ⓒKBS포도막염이란 눈을 감싸는 포도 껍질 모양의 막에 염증이 생기는 질환인데 포도막염에 걸리면 눈이 까끌까끌하고 충혈되며 시력이 떨어지는 증상이 나타난다고 한다.

이런 증상이라면 사냥을 하거나 운동을 하거나 활쏘기도 어려웠을 것이고 운동량은 줄어드는 데 먹는데만 탐닉을 했으니 살이 찔 수밖에 없었을 것이다. 그러나 강직성 척수염은 허리가 유리처럼 뻣뻣해지므로 유연성을 유지하는 스트레칭이 항상 필요하다고 한다.

그리고 허리뼈가 약해져 있기 때문에 허리를 지지하는 근육을 강화하는 운동을 해야 한다. 허리에 충격을 주는 운동은 피하고 온찜질이나 따뜻한 물로 샤워를 하고 근육과 관절을 이완시킨 다음에 운동을 하는 것이 좋다고 했다. 그리고 무엇보다도 자가면역질환을 막아주는 약물 치료를 해야 하지만 아직까지 특효약은 없다고 했다.

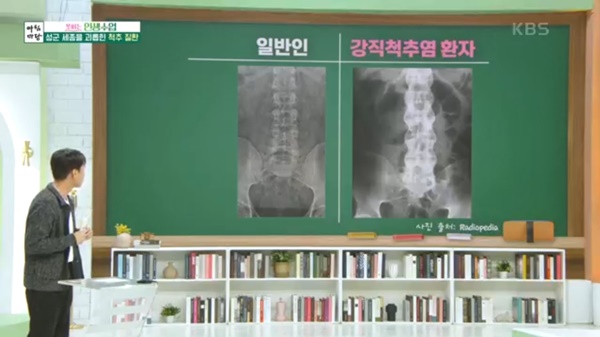

강직척추염 환자의 엑스레이. ⓒKBS

강직척추염 환자의 엑스레이. ⓒKBS600년 전의 세종이 강직성 척수염을 앓으신 것 같은데 침도 맞고 탕약도 먹고 온천을 많이 다니기는 했지만 근본적인 치료는 안 되니까 평생 통증을 달고 살았을 것이다.

필자도 세종의 실명이 당뇨병 등으로 인한 것으로 알고 있었으나 이 방송을 보고 다시 찾아보니 10여년 전에만 해도 당뇨병의 합병 증상으로 실명했다고 알려져 있었으나, 세종실록에 기재된 내용을 종합하여 현재는 강직성 척추염 합병증상이 정설처럼 받아들여지고 있다고 한다.

한 시각장애인에게 세종의 시각장애가 당뇨병이 아니라 강직성 척추염으로 인한 포도막염이라고 했더니 자기 안마원에도 아직 시각장애까지는 아니지만, 강직성 척추염 환자가 있다고 했다. 젊었을 때는 목발을 짚고 그런대로 걸어 다녔는데 이제는 나이가 들고 잘 걷지 않아서인지 근육이 많이 굳어 있는데 안마를 받으니까 좀 나아지는 것 같다고 했다. 강직성 척추염의 경우 시각장애인에게 지속적으로 안마를 받는 것도 효과적인 것 같다고 하니 주변 안마원에서 안마를 받아보시기를.

*이복남 기자는 에이블뉴스 객원기자로 하사가장애인상담넷(www.gktkrk.net) 원장으로 활동하고 있습니다.

-장애인 곁을 든든하게 지켜주는 대안언론 에이블뉴스(ablenews.co.kr)-

-에이블뉴스 기사 제보 및 보도자료 발송 ablenews@ablenews.co.kr-